Prag 14.02. – 18.02.2015

Ein literarischer Reisebericht aus Prag

Vorgeschichte

Ende September 2014 sah ich den Spiegel-Titel „Der Seher“ im Zeitschriftenregal des Penny-Marktes ausliegen. Ich packte ihn zusammen mit dem Großen Bauer, Geschmacksrichtung Kirsche, aufs Band. Zu Hause verschlang ich die Titelgeschichte, nahm mir daraufhin seit Langem einmal wieder Wagenbachs Broschur „Franz Kafka – Bilder aus seinem Leben“ von 1983 vor und rasselte so unversehens in eine Phase intensiver Auseinandersetzung mit Kafka. Der Aufhänger für den Spiegel-Titel war der Erscheinungstermin des letzten Bandes von Reiner Stachs umfänglicher Kafka-Biographie, welche ich mir einige Tage später ebenfalls besorgte. Die drei Bände fesselten mich so sehr, dass ich nichts daran zu bedauern hatte, als auf den Oktober der November und der Dezember mit ihren alt und grau werdenden Tagen folgten. Damit durch, holte ich die alten Fischer Taschenbücher mit dem schlechten, inzwischen vergilbten Papier aus dem Bücherregal und begann zu lesen, was ich in den frühen Achtzigern, als die erste Phase meiner Kafkarezeption endete, nicht mehr geschafft hatte.

Bereits im Oktober beschloss ich, nun endlich auch einmal selbst eine Reise nach Prag zu unternehmen. Wie oft hatte ich mir das nicht schon vorgenommen! Doch immer blieb es bei dem verheissungsvoll bei zwei, drei Bier geraunten Satz: „Nach Prag müsste man mal fahren“. Die neuerliche Idee dümpelte also schon seit ein paar Tagen in meinem Wunschzentrum, war bezüglich ihrer Konkretisierung vorübergehend auch schon wieder etwas in Vergessenheit geraten, als ich zufällig nach den nächsten Konzertterminen von Simeon Soul Charger sah. Das Konzert, dass ich Anfang September mit den Kindern in München besucht hatte, war toll gewesen, und ich wollte die Band bald einmal wieder sehen. Und, was lese ich da? Dienstag, 17. Februar 2015, Simeon Soul Charger im Theater Akropolis, Prag: der terminliche Fixpunkt um den herum meine Reisepläne dann schnell Form annahmen. Zwei Stunden später buchte ich für vier Nächte ein Zimmer im Cloister Inn in der Konviktská, Prager Altstadt.

Tag 1, Samstag 14. Februar

Samstag gegen dreiviertel drei Uhr Ankunft in Prag. Die ganze Fahrt über herrschte trübes Wetter. Ab Waidhaus über Pilsen – dort etwa eine Stunde Aufenthalt – fahre ich Landstraßen durch Wälder und über Dörfer. Prächtige Einfahrt in die Prager Altstadt über Kaiser-Franz-Brücke und Schützeninsel in die Konviktská. Hier liegt das Cloister Inn, Hotel hinter grauer Fassade. Der Empfang ist überaus freundlich. Den Zimmerschlüssel soll man abgeben, wenn man das Haus verlässt. Erstaunt betrachte ich den klobigen Holzanhänger und denke mir, er wird es mir leicht machen nicht auf das Abgeben des Schlüssels zu vergessen. Im ganzen Haus, auch in meinem Zimmer herrscht ein unaufdringlicher, feiner Duft. Mein erster Eindruck: passabel hier! Der Berlingo steht gut aufgeräumt im Hinterhof. Mit seinem altfranzösischen Geächze, Gegrummel und Gesumpfe hat er mir auf der Herfahrt Anlass zu einigem Stirnrunzeln gegeben. Nach längeren Strecken scheint es ihm nun mehr und mehr Gewohnheit zu werden, jeden Halt an einer Ampel zu lautstarkem Durschnaufen wie beleidigt zu verwenden. Dabei zieht er, wenn es ans Ausreiten geht, noch jederzeit wie ein Junger und steht am Berg seinen guten Mann. Hoffentlich gehen diese Altersschwachheiten auch noch auf der Heimfahrt gut! – Aber die ist jetzt weit weg. Der Berlingo ist also im Hof verräumt, ausgeräumt habe ich ihn auch schon, ruhe er sich nach Belieben aus.

Konviktská

Ich begebe mich auf eine erste Orientierungstour in die Stadt. Nach etwa einer Viertelstunde stehe ich – schon schwer beeindruckt vom Flair der Prager Gassen – an der Niklaskirche und suche Kafkas Geburtshaus. Vergeblich, da ich mein diesbezügliches Sehvermögen, Klaus Wagenbachs Pragreisebuch, noch im Zimmer zurücklassen habe. Zunächst muss ich ja überhaupt die Richtungen finden und ein erstes Gefühl für die Stadttopographie entwickeln. Unsicher wackele ich über den Altstädter Ring, sehe das Kinsky Palais – wie sich später herausstellen wird im falschen Gebäude. Jetzt möchte ich auch gleich den Wenzelsplatz aufsuchen. Den Zickzackweg dorthin beginne ich in der Železna (Eisengasse). Ein Jazzclub dort, AghaRTA Jazz. Vielversprechende Besetzung diesen Abend! Zehn Schritte weiter ein Sandwichladen, český, nicht Subway. Das ist gut gegen den angeschwollenen Hunger. Ich laufe den Wenzelsplatz (Václavské námeští), der von der Anlage her eher einem Boulevard gleicht, einmal hinauf als es dämmert und einmal hinunter als es dunkel wird. Am stadtauswärts befindlichen Ende des Platzes thront majestätisch das tschechische Nationalmuseum, von dessen Front ein übergroßes Fotoportrait Václav Havels grüßt. Sympathisch! Das Museum, da es wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist, entschuldigt sich mit vielversprechenden Plakaten beim verständnisvollen Publikum und empfiehlt auf die anderen Museen der Stadt auszuweichen. Irgendwann in den darauffolgenden Tagen erfahre ich, dass das Museum bereits seit Juli 2011 geschlossen ist. Als Jahr der Wiedereröffnung war ursprünglich 2016 geplant gewesen. Da die umfangreichen Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen aber bis heute nicht im nötigen Umfang aufgenommen werden konnten, wurde das Ziel inzwischen auf 2018 verschoben.

Ein mit kühner Schmuckbeleuchtung winkendes Portal im 20er-Jahre Stil lockt mich weg vom Wenzelsplatz. Schon trete ich in das üppig bemessene Jugendstilfoyer des Lucerna. 1910 eröffnet, entwickelte sich das Revuetheater damals schnell „zu einem der beliebtesten Abendlokale im vergnügungsfrohen Prag“ (1). Kafka und sein Freund Max Brod besuchten dort gerne die Aufführungen der sich entwickelnden leichten Theaterszene, deren Darbietungen aber nicht immer alle Zuseher bei Aufmerksamkeit halten konnten: „Hinter uns fiel ein Mann vor Langeweile vom Sessel“ (2), notierte Kafka einmal nach einem Besuch im Lucerna in sein Tagebuch.

Der weitere Weg führt mich wieder über den Altstädter Ring. Nachdem ich das Hotel schon beim ersten Versuch glücklich wieder finde, fleze ich faul auf dem Bett, konsultiere ausgiebig das „Auge“ und plane den Abend. Jedoch, da gibt es nicht viel zu überlegen. Selbstverständlich werde ich in den Jazzclub gehen. Als ich auf dem Weg in den Club wieder über den Ring komme, diesen Platz gewordenen, alles an sich ziehenden Verteiler mit den krakenartig ausgreifenden Gassen, ist es, nach der ersten situationsbedingten und gezielten Lektüre in meinem Reiselesebuch, als hätte ich diesmal eine Brille aufgesetzt. Da ist sie, die bübische Entdeckerfreude die mich so begeistert, wenn vormals unentzifferbar Fremdes in zunehmend vertraulich werdender Zwiesprache sich zu erkennen gibt.

Vor dem Konzert verpflege ich mich ein zweites Mal in dem Sandwichladen. Diesmal gibt es nicht – wie am Nachmittag – die Kreation „Swiss“, sondern das mediterran leichte „Caprese“-so- und-so. Der Jazzclub AghaRTA, auf der gegenüberliegenden Straßenseite gelegen, wird an diesem Abend von einem einheimischen Quartett bespielt. Zwei Treppen führen hinunter in ein gemütlich eingerichtetes Kellerlokal, wo ein sehr aufmerksamer Mann mit schief auf der Nase sitzender Lesebrille die Karten verkauft. Glücklich finde ich noch Platz an einem Tisch mit zwei deutlich jüngeren Besuchern des Konzerts. Ich bestelle ein Bier, als bereits die Band auf die Bühne kommt. Bandleader und Kontrabassist Jaroslav Simiček macht eine kleine Conference auf Englisch um das Publikum zu begrüßen.

Langsam aber sicher spielen die vier Musiker sich warm. Schnell steht fest: mein Riecher hat mich mal wieder nicht im Stich gelassen! Erfreulicher Weise hält sich Die Band nicht lange bei Jazz-Standards auf. Die Mehrzahl der gegebenen Stücke stammen aus der Feder Simičeks und sind richtig gut. Ein sonoriger, voluminöser und dabei sehr definierter Klang zeichnet das souveräne Spiel des Bassisten aus. Sein weiches, freundliches Gesicht sucht dabei häufig den Blickkontakt zum Publikum.

Das Piano bedient ein musikalisch genialer Kopf, dem aber entweder seine Motorik oder der Raumklang ab und zu einen Streich spielen. An Sopran- und Tenorsaxophon ein ähnlich rätselhafter Mann. Seine zurückgenommene, bescheidene äußere Erscheinung ist auf geradezu frappierende Weise der passende Phänotyp zur hörbaren musikalischen Persönlichkeit. Diese leidet auffällig an einem nie ganz abzuregelnden Aufregungs- und Befürchtungspotential in Erwartung der eigenen Soli, was den Improvisationsfluss beträchtlich hemmt, oder, anders gesagt, sehr bedacht wirken lässt. Erst in der vorletzten Nummer gelingt es dem Saxofonisten, sich ganz auf seinem Instrument zu zeigen, und da ist er großartig: nach dem Thema tritt er, wie es seine Gewohnheit in allen Stücken ist, in den Rückraum der Bühne, um das Rampenlicht zu fliehen. Doch nun wäre bei dieser Nummer sein Solo gleich im Anschluss an das Thema an der Reihe gewesen! Von Simiček aufmerksam gemacht, eilt er stolpernd, dabei seine Hemmung verlierend, zurück ans Mikrofon und bläst nun, quasi unvorhergesehen, unangekündigt ein atemberaubend schönes wie virtuoses Solo.

Doch der wahre Held des Abends findet sich am Schlagzeug ein. Dušan, ein Milchbart und Schlacks. Ich kann sein Spiel aus nächster Nähe beobachten. Kontrollierte Energie und Einfühlungsvermögen in das Spiel der Kollegen sind bereits untrennbar in diesem noch sehr jungen Drummer vermählt. Sein wachsendes Zutrauen in die eigenen Darbietungen gebiert direkt vor meinen entzückten Augen einen herausragenden Umgang mit diesem komplexen Instrument, getragen von der Selbstverständlichkeit und Lockerheit, die ich an allen Meistern dieses Fachs so sehr bewundere. Manches Pianosolo überhöre ich glatt, so konzentriert ist der Sog, den der Schlagzeuger auf mich ausübt.

Meine Tischnachbarn entpuppen sich im Laufe des Abends als nette Plaudertaschen. Es sind dies ein Physikstudent aus Leipzig, Gitarrist und Mitglied der Leipziger Unibigband, der zwei Tage zuvor seine letzte Klausur hinter sich gebracht hat, und seine Begleiterin aus München, die für die Hochschule für Film und Fernsehen in der vergangenen Woche auf der Berlinale tätig war. Beide waren zutiefst überzeugt, jetzt ordentlich Erholung verdient zu haben. Ich hoffe, ich konnte meinen kleinen Teil dazu beitragen. Zwei Bier hat jeder von uns getrunken, und das gemeinsame Thema für ein entspanntes Gespräch zwischen den Sets hatten wir in der Musik gefunden. – Kurz vor ein Uhr im Bett und gut geschlafen.

Tag 2, Sonntag 15. Februar

Der Sonntag sieht mich munter um zehn Uhr fünfzehn auf die Straße gehen. Wieder großer, aufgeregter Trubel auf dem Altstädter Ring. Die Menschen drängen sich vor der berühmten Aposteluhr, auf deren Ziffernblatt Planeten und Sonne noch nach dem geozentrischen Weltbild des Mittelalters geführt werden. Blöderweise spielt irgendwo eine Dixieband und zerrt mit ihrem Getöse die akustische Wahrnehmung des Platzes auf Frühschoppenniveau. Passend dazu haben sich bereits vereinzelt Freiluftbiertrinker eingefunden. Zusätzlich wird der Platz visuell durch eine gigantomanische Bronzeorgie, die ein Jan-Hus-Denkmal darstellen soll und selbst vom Pragführer als „zu groß“ beschrieben wird, entstellt. Fragwürdig abgerundet wird der sonntagmorgendliche Eindruck den man hier erhält durch die allgegenwärtige Touristenkrätze, die Prag scheinbar unrettbar befallen hat. Es ist nicht nur die Vielzahl an schlecht gekleideten Hinzes und Kunzes aus aller Herren Ländern, die nervt. Ähnlich zermürbend auf ein sensibles Gemüt wirken die katastrophalen dienstleisterischen Folgen der Krätze. Fettaugen gleich, haben sich alle möglichen Geldabsauger ganz oben auf der Suppe eingerichtet. So wimmelt der Altstädter Ring vor Promotern, die jedermann ein Segway verleihen möchten. Wer sich darauf einlässt, kann die Blessuren, die er sich beim unvermeidbaren Sturz von diesem Höllengerät zuziehen wird, gleich nebenan im Thaimassagesalon ab EUR 9,99 kurieren lassen. Vorausgesetzt, er mag im Schaufenster zur Straße liegen, während ein abgestumpfter Masseurdarsteller, der zwölf Stunden am Tag Touristenfleisch befummeln muss, ihn in die Mangel nimmt.

Ich blende das aus, berichte nicht weiter davon. Jetzt freue ich mich vielmehr auf das Erforschen der Stadt und das bevorstehende Auffinden der Fixpunkte des kafkaschen Lebensraums.

Es geht auch gleich hier los. Nur ein paar Schritte von der Aposteluhr steht das Haus „Minuta“. Das inmitten seiner Umgebung klein erscheinende Haus käme auch ohne Kafkarenommee in Betracht eines zufällig vorbeikommenden Besuchers, denn es ist auffallend bemalt und von eigenartigem Wuchs. Bewegte Figurengruppen beleben weiß auf dunklem Grund die Zwischengeschossflächen. Eine kleine, ungewöhnlich geschnittene Grundfläche, die in der Tiefe sechs, in der Breite aber nur zwei Fenstern Raum gibt, lässt die drei Geschosse hoch wirken und gibt dem Haus eine schlanke Gestalt. Die Familie Kafka lebte hier zu der Zeit, als der kleine Franz 1889-1893 die Volksschule an der Fleischmarktgasse besuchte. Es war dies eine turbulente Zeit für den Jungen. Nach fast sechs Jahren Einzelkinddasein sah Franz nun innerhalb eines Jahres gleich zwei Schwestern zur Welt kommen. Diese Konkurrentinnen um elterliche Zuwendung und Liebe schienen es ernst zu meinen, länger zu leben als die zuvor geborenen zwei Brüder, die sich nach wenigen Wochen wieder verflüchtigt hatten. Der Überlebenskampf begann aber nicht nur zu Hause an Ernsthaftigkeit zuzunehmen, die Kampfzone weitete sich aus. Ein Schulweg musste von nun an beschritten werden, dem Urteil von Lehrern und Mitschülern musste Franz sich von nun an unterziehen, ein ganz neues, weites Feld des Urteilens für den Vater und die Mutter begann sich aufzuspannen, und alles, was sich in diesem Rahmen abzuspielen begann, mochte für den empfindsamen Jungen von existentieller Bedeutung sein. Den Schulweg nachzuvollziehen, habe ich mir für heute Vormittag vorgenommen. Während ich die ersten Schritte dieses Weges über den Ring gehe, schweife ich aber zunächst gedanklich und auch vom Weg noch etwas ab.

Das Haus Minuta „trennt den Alten vom Neuen Ring“, schreiben meine Reiseaugen. Nun, es steht dort, wo der Alte Ring, auch Marienplatz genannt, dreieckig im Grundriss, mit einem schönen Brunnen aus dem 17. Jahrhundert in der Mitte und von einigen der ältesten Prager Bürgerhäuser gefasst, sich zum Neuen Ring hin öffnet. Geht man hier, sich an die den Ring zum Süden hin abgrenzende Häuserfront haltend entlang, gelangt man, am anderen Ende des weiten Platzes angekommen, geradewegs in die Zeltnergasse (Celetná). Man hat mit der erwähnten Häuserfront das Geburtshaus von Julie Kafka, Franz Kafkas Mutter, und das Wohnhaus der Familie Fanta passiert. Frau Berta Fanta unterhielt über viele Jahre einen literarisch-philosophischen Salon, welchen Kafka und Freunde in jungen Mannesjahren eifrig frequentierten.

Ich bin also in der Zeltnergasse. Keinen Straßennamen in Prag assoziiert man enger mit den Kafkas als diesen. Dort, wo die Gasse sich vom Ring fort macht, stehen sich zwei der ehemaligen Familienwohnhäuser fast gegenüber. Stadtauswärts blickend rechts das Sixthaus, dunkelrosa getüncht, verspielte Fassade. Die Kafkas lebten an dieser Adresse in den Jahren 1888/1889 während einer ähnlich kurzen Zeitspanne wie an den nicht mehr bekannten fünf Prager Adressen zuvor. Es war damals wohl ein atemloses Nachvollziehen des empfundenen wie des tatsächlichen gesellschaftlichen Aufstiegs, den Hermann Kafka durch immer besser werdende Wohnstätten ausgedrückt sehen wollte. Ab 1889 lebte die Familie im Haus „Minuta“, um 1892 wieder in die Zeltnergasse zurückzukehren, wo die Kafkas gegnüber dem Sixthaus das Haus „Zu den drei Königen“ bezogen. Für die ungewöhnlich lange Spanne von fünfzehn Jahren hatte die Familie dann hier ihren Lebensmittelpunkt. Lebensmittelpunkt umso mehr, als die Zeltnergasse Nummer 3 von 1887 bis 1906 gleichzeitig die Adresse des väterlichen Geschäfts war. Im Erdgeschoss befand sich der Laden, im zweiten Stock die Wohnung.

In diesem Haus hatte Franz im Alter von neun Jahren bereits sein erstes eigenes Zimmer um welches ihn die Schulkameraden beneideten. Das Fenster ging auf die Gasse. Einer der wenigen aus Kafkas Jugendzeit erhaltenen Texte, der Gnade gefunden hat vor dem gestrengen Auge des angehenden Richters in eigener Sache und überleben durfte, fand später seinen gebührenden Platz in Kafkas erster schmalen Veröffentlichung, den „Betrachtungen“. Der Text ist mit „Das Gassenfenster“ überschrieben und ein kleines Juwel! So zärtlich und anrührend bei aller gewussten Distanz zu den Menschen erfüllte Nähe sehnend.

Um den Fortgang des elterlichen Geschäfts, Ursache für Kafkas zumindest materiell unbeschwerte Kinder- und Jugendzeit, in aller Kürze wenigstens zu skizzieren, sei noch ein kurzes Verbleiben in der Abschweifung vom angekündigten Schulweg erlaubt. Im Jahr 1906 verlegte Hermann Kafka sein Geschäft für Galanteriewaren – in Deutschland hatte man dafür den prosaischen Namen Kurzwaren – zunächst in die Zeltnergasse Nummer 12, um schließlich, sechs Jahre später, an einer allerersten Adresse anzulanden: dem Palais Kinsky am Altstädter Ring. Ziel- und glorreicher Endpunkt der energisch verfolgten Aufsteigerkarriere eines Fleischersohnes und einfachen Landjuden.

Als in der nach dem Ersten Weltkrieg neu gegründeten, stolzen Tschechoslowakischen Republik Deutsche und deutschsprachige Juden nicht mehr gut gelitten waren, wurde das Geschäft an einen Verwandten von Kafkas Mutter, Bedřich Löwy, verkauft, der sich wegen seines tschechisch klingenden Vornamens Hoffnungen machte, einen Laden in der Prager Stadt noch unbehelligt führen zu können. Kafkas Eltern erstanden vom Erlös ein „großes, modernes Mietshaus in der Bilekgasse 4“ (3), um „das angesammelte Geschäftskapital wertbeständiger, das heißt unauffälliger anzulegen.“ (4)

Nun aber zum Schulweg, den Franz während des ersten Schuljahres an der Hand der Köchin der Familie bestritt. Er hat die auf dem Schulweg durchlittenen inneren Nöte viel später erinnernd niedergeschrieben. Es waren Nöte von der Art wie tausende Schüler sie in den übermäßig autoritätsfixierten europäischen Gesellschaften jener Zeit durchlebt haben mögen. Die häusliche Autoritätsperson, hier die Köchin, droht dem störrischen Kind mit Anzeige irgendwelcher Vergehen vor der „Welt-Respekts-Person“ des Lehrers, worauf das Kind zwar folgt, doch nur aus Angst. Das Kind verbringt den allmorgendlichen Weg in die Erziehungsanstalt mit dem unersprießlichen Abwägen der Frage „sie wird es sagen, sie wird es nicht sagen“, kann dann zum Ende der Schulzeit zwar feststellen, „nun sie sagte es nicht, niemals, aber immer hatte sie die Möglichkeit und sogar eine scheinbar steigende Möglichkeit“ (5) es zu sagen, und dem Kind erwuchs im ständigen Erdulden der Ungewissheit „jene“, wie Kafka formuliert, „Ängstlichkeit und totenaugenhafte Ernsthaftigkeit“.

Der Weg vom Haus „Minuta“ über den Ring durch die Theingasse, vorbei an der Theinkirche – wo ich erstmals einen Groteskbettler zu Angesicht bekomme -, weiter durch den Theinhof, dann links in die Malá Stupartská und in die Masná (Fleischmarktgasse), welche bald rechts abknickt, einen Schulsportplatz begleitend, an dessen Ende das Haus der ehemaligen deutschen Knabenschule steht, ist nicht weit, doch weit genug für ein überaufmerksames Kind und seine inneren Nöte. Direkt gegenüber der deutschen Schule befand sich damals, und befindet sich noch heute, ein tschechisches Gymnasium. Der in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts allgemein in Prag aufkommende Nationalitätenstreit entfaltete sich auch auf der Straße zwischen den beiden Schulen ganz prächtig und entlud sich regelmäßig in Form von deftigen Keilereien. Ich versuche, mir den frühmorgendlichen Trubel in der Fleischmarktgasse von vor einhundertfünfundzwanzig Jahren vorzustellen. Offene Schlachterläden, Hausfrauen, eifersüchtig auf der Suche nach den besten Stücken, lärmende Karren voller Fleischabfälle, vom Lehrbuben über das löchrige Pflaster geschoben. Darunter all die Schüler, die sich, neugierig die einen, zu spät die anderen, durch die Gasse schieben. So stehe ich einige Minuten sinnierend vor

der grünen Eingangstür eines Prager Mietshauses. Als endlich auch der kleine Franz mit dem Läuten der Schulglocke hinter der Tür verschwindet, mache ich ein Foto. Doch ich betätige den Auslöser einen Augenblick zu spät, als die Tür bereits ins Schloss gefallen ist, und das Treiben in der Gasse sich zurückgezogen hat wie bei Ebbe das Meer.

Heute ist die Gasse still, der Himmel ist trübe. Ja, es ist ein trüber Sonntag, dieser 15. Februar 2015. Hingegen gestern! Nachdem ich meinen Koffer ausgepackt und mich im Zimmer eingerichtet hatte, noch in abschließenden Erwägungen über das wohl geeignetste Paar Schuhe für meinen ersten Tanz auf Prager Kopfsteinpflaster gefangen, fiel mein Blick durch den feinstgewobenen, alles Strahlende vor den Augen wegfangenden Vorhang und dahinter das Fenster. Ich nahm den schweren Stoff ein Stück zur Seite und war wie elektrisiert von dem scharfen Stahlblau das plötzlich vom Himmel leuchtete. Flugs stand ich in den neu gekauften Stiefeln und stürzte auf die Straße. Die Stadt empfing mich doch da in bestem Lichte! Während der halben Stunde nach meiner Ankunft war aus einem grauen Wintertag ein strahlender Kaiserwettertag geworden. Wer hatte das bewerkstelligt? Wer auch immer das fertiggebracht haben mochte, diese sehr erstaunliche Änderung des Wetters muss mit äußerster Anstrengung und letzter Kraft ins Werk gesetzt worden sein, vielleicht auch nur als sehr lokales Phänomen, beschränkt etwa auf den allernächsten Umkreis des Himmels, welcher von den Augen eines stationären Wesens voraussichtlich bestrichen werden kann. Und mochte es der ganze Himmel über Prag gewesen sein, den der Spiritus Rector meines Aufenthalts der dunklen Herrschaft der Wolkenhorden entreißen konnte, seine Macht reichte vorerst nur für die verbliebenen Stunden des Samstag. Denn der Nacht gefiel es, sich mit den Obristen der Grauen bis in die Dämmerung hinein zu vergnügen. Nun verschläft sie den Tag traurig über die Himmel gestreckt unter vielfach geschichtetem Sackleinen.

Dafür haben wir hier unten es heute wenigstens nicht kalt. Handschuhe brauche ich keine, und das, obwohl die Finger von den geschäftigen Händen viel außerhalb der wärmenden Manteltaschen gebraucht werden; sei es zum Fotografieren, zum Bedienen des Helferleins zu Orientierungszwecken oder zum Tragen einer Tüte. – Doch, ich nehme sie durchaus wahr, die zweckmäßig ausgerüsteten Zeitgenossen, die es verstehen, zu transportierende Gegenstände in geräumigen und dabei eleganten Umhängetaschen bei sich zu führen. Da mich aber der vorausblickende Kauf einer solchen, sicher auch nicht jederzeit günstig zu erwerbenden Tasche zu viel Kraft kosten würde – bedenke ich nur die zwar sinnlosen, mir aber nicht zu ersparenden aufwändigen Vorauskalkulationen und Abgleiche eines sich etwa in engerer Auswahl befindlichen Modells mit möglichen, vielleicht erst in ferner Zukunft einmal für den Transport in Frage kommenden Gegenständen – so führe ich eben die im Laufe eines längeren Spaziergangs unweigerlich sich ergebenden Einkäufe in den gerade von der Geschäftsleitung eines Hauses für diese Zwecke bereitgelegten Einkaufstüten mit mir. Und halten auch die dümmsten Tüten leicht sechs Bücher, Wasserflasche und Schokoriegel, kommen nach einiger Zeit des Tragens die leicht abgeschnürten, ins Blaurot sich färbenden Finger doch etwas ins Frieren. Aber eben nur etwas! Und, der Mensch im Frieden hat ja zwei Arme. So lässt sich im Wechsel zwischen den Händen der Transport auch für die Dauer eines mehrstündigen Spaziergangs ohne zweckmäßige Ausrüstung bewerkstelligen.

Es ist gegen elf Uhr und ich trage schon seit fast einer Stunde die Tüte mit den früher am Vormittag erworbenen Büchern bei mir. Ich lasse das Helferlein in die Brusttasche meines Mantels zurückgleiten, wechsele die Tüte in die linke Hand und mache mich auf den Weg zurück zum Palais Kinsky. Im hinteren Teil des Palais besuchte Kafka von 1893 bis 1901 das dort gelegene Staats-Gymnasium mit deutscher Unterrichtssprache. Ein „humanistisches Gymnasium, in dem weder Kunst und Musik noch moderne Sprachen unterrichtet wurden.“ (6) Im vorderen rechten Flügel desselben Hauses verkaufte Hermann Kafka ab 1912, wie erwähnt, seine Galanterie- und Textilwaren, heute werden dort die Werke seines Sohnes verkauft. – „Leg’s auf den Nachttisch“, pflegte Hermann zu sagen, wenn Franz ihm wieder einmal etwas von sich zu Lesen gegeben hatte.

Da der Buchhändler Jiři Seidl seinen Kafka Bookstore wegen des möglicherweise nie abreißenden Kaufinteresses auch sonntags geöffnet hat, konnte ich hier heute schon einige schöne Dinge erwerben. „Ein Landarzt“ und „Die Verwandlung“ in liebevoll gestalteten Ausgaben, ein dünnes Bändchen mit Legenden aus der Prager Judenstadt, sowie einen schönen Bildband mit Kafka-Aphorismen und einen Prag-Reiseführer. Außer dem Bildband entstammen die Bücher dem Vitalis-Verlag, einem jungen, rührigen, in Prag ansässigen Verlag, der ausschließlich auf Deutsch publiziert.

Ich beende meinen Rundgang auf den Spuren von Franz Kafkas Schul- und Universitätslaufbahn noch vor dem Mittagessen. Die Zeltnergasse halb stadtauswärts auf den Pulverturm zu, geht es rechts auf den Obstmarkt, der sich zur Rittergasse (Rytiřská) hin weitet, um dem Ständetheater (stavovské divadlo) Platz zu bieten. Gegenüber, Ecke Eisengasse, steht das altehrwürdige Karolinum, bzw. das Karolinum von heute, von altehrwürdigem Geiste.

Architektonisch altehrwürdig ist nurmehr der eine erhaltene gotische Erker. An dieser geschichtsträchtigen Hochschule, sie wurde im Jahre 1348 als erste Universität nördlich der Alpen und östlich von Paris gegründet, wird Franz Kafka 1906 zum Dr. jur. promoviert. Der Studienbeginn knapp fünf Jahre zuvor war eine holprige Angelegenheit gewesen. Nachdem Kafka im „offiziellen Verzeichnis der Maturanten“ (7) als Berufswunsch noch „Philosophie“ angegeben hatte, schrieb er sich für das Wintersemester des Jahres 1901 gemeinsam mit seinen Schulkameraden Pollak und Bergmann für ein Studium der Chemie ein. Kafka gab als Erster auf und wechselte schon nach drei Wochen zur juristischen Fakultät. Hier besuchte er die Pflichtveranstaltungen, wollte sich aber noch nicht ganz in das vorgezeichnete Schicksal ergeben und besuchte während der ersten zwei Semester nebenbei noch zahlreiche geisteswissenschaftliche Veranstaltungen etwa in Germanistik, Literatur- und Kunstgeschichte, Psychologie oder auch eine Vorlesung über „Ästhetik des musikalischen Dramas“. Neugierde, Orientierunglosigkeit über die späteren Zwecke des Studiums sowie störrisches Aufbäumen gegen die Unausweichlichkeit mit der Kafka sich, bei aller scheinbaren Freiheit der Studienwahl, in die Rechtswissenschaft gedrängt fühlte, ließen ihn so lange wie es das Jura-Lernpensum zuließ in fremden Vorlesungen von unmöglichen Existenzentwürfen träumen. Doch der passive Druck aus Familie und Gesellschaft waren zu groß, um sich mit den schwachen Kräften eines finanziell abhängigen Studienanfängers dauerhaft wehren zu können. Waren nicht die Akademiker aus der weiten Verwandschaft größtenteils Juristen, war es nicht immer noch Tatsache, dass Juden im Staatsdienst ohne Protektion kaum Aufstiegsschancen hatten, er also schon im eigenen Interesse den akademischen Grad in einem Fach anstreben sollte, welches Arbeit auf dem freien Markt bot? Im Lichte der Vernunft, Rechtsanwalt im eigenen Interesse! Kafka wurde letztlich Opfer im üblichen Abnützungskampf des Subjekts gegen die von der Gesellschaft eingezogenen Planken.

Im Rückblick, den Kafka später im „Brief an den Vater“ anstellt, wird alle anfängliche Vitalität bei der Aufnahme des Studiums überschrieben, wird der Wille des hochstrebenden eigenen Kopfes, der nur letztlich zu schwach war, vom Anfang weg getilgt, wird die Entscheidung für die eigene Laufbahn durch die Bildungseinrichtungen resignativ vom Ende her geschildert: „Also war Jus das Selbstverständliche. Kleine gegenteilige Versuche der Eitelkeit, der unsinnigen Hoffnung, wie vierzehntägiges Chemiestudium, halbjähriges Deutschstudium, verstärkten nur jene Grundüberzeugung. Ich studierte also Jus. Das bedeutete, dass ich mich in den paar Monaten vor den Prüfungen unter reichlicher Mitnahme der Nerven geistig förmlich von Holzmehl nährte, das mir überdies schon von tausenden Mäulern vorgekaut war. Aber in gewissem Sinn schmeckte mir das gerade, wie in gewissem Sinn früher auch das Gymnasium und später der Beamtenberuf, denn das alles entsprach vollkommen meiner Lage. Jedenfalls zeigte ich hier erstaunliche Voraussicht, schon als kleines Kind hatte ich hinsichtlich der Studien und des Berufes genug klare Vorahnungen. Von hier aus erwartete ich keine Rettung, hier hatte ich schon längst verzichtet.“ (8)

Zwischen Ständetheater und Karolinum treibe ich mich noch für ein paar Minuten herum, während ich schaue, fotografiere und die Tüte in die andere Hand wechsele. Da ich also hier so herumstehe, kann ich schnell noch ein paar Anmerkungen zum Prager Ständetheater loswerden. Das Haus ist ein Juwel neoklassizistischer Theaterarchitektur und wurde seit seiner Gründung im Jahr 1783 ununterbrochen bespielt. Musikgeschichtliche Bedeutung erlangte es durch Uraufführungen dreier Werke von Wolfgang Amadeus Mozart. 1787 erlebten die „Prager Sinfonie“ und der „Don Giovanni“ im damals noch Gräflich Nostitzschen Nationaltheater das Licht der Bühnenwelt, vier Jahre darauf Mozarts letzte Oper „La clemenza di Tito“.

Inzwischen passen Tageszeit und Hungergefühl gut zusammen und ich gönne mir Hühnchen in Rahmspinat mit Basmatireis, dazu ein kleines Wasser und einen Mango Lassi. Das indische Lokal, in dem ich die Mittagspause verbringe, liegt im Theinhof, den ich nun schon mehrfach durchquert habe. Was heute ein beschaulicher Ort hinter der Kirche ist, war bis ins 17. Jahrhundert Zollhof mit entsprechendem Betrieb. Der Reiseführer schreibt: „Durchreisende Kaufleute hatten auf diesem Gelände eine Lager- und Zollgebühr für alle Waren zu entrichten, die Böhmen passieren sollten. Nur im Theinhof war es fremden Kaufherren gestattet, Waren umzuschlagen, und sie hatten sich dazu der natürlich nicht gebührenfreien Vermittlung durch städtische Beamte zu bedienen.“ (9) Dass dabei viel Geld hängen geblieben ist, kann man direkt vor Ort an dem ehemaligen Zolleinnehmerhaus sehen, dem sogenannten Ungelthaus, das dem indischen Restaurant gegenüber liegt. Bis ins 16. Jahrhundert hat sich das Haus zu einem Stadtpalast mit offener Loggia entwickelt. Den intensiven Duft exotischer Gewürze aus Indien oder von den Molukken kennt der Theinhof also schon lange, und daher passt auch die indische Küche gut an diesen Ort.

Das Essen hat lecker geschmeckt und ich nehme mir noch Zeit für einen Espresso. Dabei schmökere ich weiter im Reiseführer, hake bei der „kleinen Tschechisch-Fibel“ ein und lerne vier, fünf Wörter, die ich ab jetzt anzuwenden gedenke, um ein Mindestmaß an Höflichkeit in der Kommunikation mit den Tschechen zu erfüllen. Die Hinweise zur Aussprache registriere ich aufmerksam, wenngleich resignierend.

Gestärkt von indischen Gewürzen, Reis, Fleisch und dem fetten Spinat, schlendere ich über den Ring. An dessen Nordseite passiere ich die Niklaskirche, um nun doch noch Kafkas Geburtshaus zu finden. Am Tag zuvor hatte noch das übergroße Plakat meinen Blick gefangen, das in zwei meterhohen Bahnen die Fassade bedeckt und mit Roger Ballen’s „Dresie and Casie, Twins“ Sensation macht. Man sieht darauf zwei kräftige junge Männer mit entschlossenem Blick abgebildet. Schädel, Hals, Gesicht sind groß und in allem stark ausgeprägt. Die Ohrmuscheln gleichen Henkeln an Maßkrügen und stehen, der Bierkruganatomie folgend, etwa rechtwinklig ab. Beim Betrachten der Köpfe rechnet man jederzeit mit dem zupackenden Griff zweier großer Trinker, die sich nun doch einmal zuprosten wollen. Beiden abgebildeten Männern hängen Speichelfäden an der Unterlippe, dem einen aus dem linken Mundwinkel, dem anderen aus der Mitte des Mundes sickernd. Der Speichelfluss scheint ein andauernder Zustand zu sein. Beider Hemden sind im Brustbereich nass, zudem großflächig von schmutzig gewordenen Rinnsalen längst getrockneter Speichelflüsse überzogen, lange nicht gewaschen, vor Arbeitsschweiss, Staub und Dreck starrend. Sie blicken nicht nur entschlossen, auch etwas grimmig. Der links stehende Mann hält die Arme vor der Brust verschränkt, der zweite lässt sie an den Schultern herunterhängen. So wurden die beiden Zwillinge 1993 im Transvaal von Mr. Ballen fotografiert. Ob es ihnen recht wäre, überlebensgroß für die Ausstellung des Fotografen zu werben? Jedenfalls, ihnen gelingt es Blicke zu fangen, so eben auch den meinen gestern. Und so sehe ich erst heute an Dresie und Casie vorbei das Kafka-Kaffee und die 1965 an der Außenseite des Geburtshauses angebrachte schwarze Bronzebüste. Das Haus befindet sich dort, wo Maiselova und Kaprova (Karpfengasse) zusammenlaufen und einen kleinen Platz in direkter Nachbarschaft zur Niklaskirche bilden, heute Námeští Franze Kafky: und wieder versucht jemand, sei es auch nur für ein paar Stunden, dich in die Welt der Gespenster, die du schon verlassen hattest, zurückzuzerren!

Franz geschultert, laufe ich vom Geburtshaus erneut an der Niklaskirche vorbei, die paar Schritte zurück zur Nordseite des Rings, dorthin, wo die Pařížská (ehem. Niklasgasse) sich zur Moldau hin aufmacht. Das Eckhaus Staro-městské-námeští / Pařížská mit der Hausnummer 5 (Eingang Altstädter Ring), vor dem ich stehe und staune, ist das Oppelthaus.

Es ist dies in der Tat eine noble Adresse, welche die Familie Kafka im November 1913 bezog. In der geräumigen sechs Zimmer-Wohnung im obersten Stock wird das Dasein einem Thronen über der Stadt geglichen haben. Franz, erneut mit der Familie umgezogen, dreißig Jahre alt und seit fünf Jahren angestellt bei der K.u.K. Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt, bestaunte den Ausblick aus seinem Zimmer: „Geradeaus vor meinem Fenster … habe ich die große Kuppel der russischen Kirche mit zwei Türmen und zwischen der Kuppel und dem nächsten Zinshaus den Ausblick auf einen kleinen dreieckigen Ausschnitt des Laurenzibergs in der Ferne… . Links sehe ich das Rathaus mit dem Turm in seiner ganzen Masse scharf ansteigen und sich zurücklegen in einer Perspektive, die vielleicht noch kein Mensch richtig gesehen hat.“ (10)

Kafka lebte im Oppelthaus zunächst zehn Monate bis August 1914. Darauf folgte die kurze Phase des selbständigen Kriegswohnens bis zum Ausbruch der Tuberkulose im September 1917. Danach, wenn er nicht gerade auf einem seiner zahlreichen Land- und Sanatoriumsaufenthalten weilte, bewohnte er wieder sein Zimmer im Oppelthaus. Im Erdgeschoss findet sich heute eine Cartier-Filiale, nebenan ein Büro von „CzechTourism“. Von hier weg, im unteren Teil, ist die Pařížská eine noble Einkaufsstraße. In luxussanierten Luxushäusern aus dem Fin de Siècle reiht sich Luxusladen an Luxusladen. Luxusautos mit und ohne Krallen parken vor den Prunkauslagen der Geschäfte. Die Jugendstilfassaden wirken unschuldig und schön auf das moderne Auge und sind doch auch steingewordener Protz, abgrenzende Machtfassade, Triumph des Geldes.

Die Fassaden befinden sich in anschwellendem Wettstreit um den raffiniertesten Prunk, bis, etwa auf halbem Weg zur Moldau hin, Vernunft einkehrt.

Ich bin im Zentrum der alten Judenstadt angekommen, die sich über Jahrhunderte zwischen Ring und Moldauufer ausbreitete. Geblieben sind – vom Umfang her – traurige, aber touristisch nutzbare Reste: Alt-Neu-Synagoge, Alter Friedhof, Zeremoniensaal, Rathaus, Klausen- und Maiselsynagoge. Assaniert und beendet, war das ursprüngliche Leben Josefovs nach „einer der größten Umgestaltungen, die eine europäische Stadt je erlebt hat. Zwischen 1893 und 1914 wurde im Prager Zentrum eine Fläche von 38 Fußballfeldern abgerissen“ (11) und neu – mit den eben gesehenen bürgerlichen Selbstverständigungspalästen – bebaut.

Gustav Janouch, jugendlicher Bewunderer Kafkas, kolportiert in seinem Buch „Gespräche mit Kafka“ folgende Äußerung Kafkas ihm gegenüber: „In uns leben noch immer die dunklen Winkel, geheimnisvollen Gänge, blinden Fenster, schmutzigen Höfe, lärmenden Kneipen und verschlossenen Gasthäuser. Wir gehen durch die breiten Straßen der neuerbauten Stadt. Doch unsere Schritte und Blicke sind unsicher. Innerlich zittern wir noch so wie in den alten Gassen des Elends. Unser Herz weiß nichts von der durchgeführten Assanation. Die ungesunde alte Judenstadt in uns ist viel wirklicher, als die hygienische Stadt um uns.“ (12)

Unter den Neubauten in Josefov fand sich, am anderen Ende der Pařížská, wo ich inzwischen nur wenige Schritte vom Ufer der Moldau entfernt stehe, das „Haus zum Schiff“; ein während der Assanierung schnell hochgezogener Mietspalast, in welchem die Familie 1907 eine neue Wohnung bezog. Kafkas Zimmer im „Haus zum Schiff“ – selbstverständlich (samozřejmě) im obersten Stockwerk gelegen – ist ein berühmter Ort der Literaturgeschichte geworden; hier entstand literarischer Granit, „Das Urteil“, „Die Verwandlung“ und „Der Verschollene“, während die bauliche Substanz zu Zeiten des Kommunismus einem sozialistischen Hotelbau weichen musste.

Der Ausblick aus Kafkas Fenster dürfte den Gedanken Flügel verliehen haben. Heute kann man versuchen, diesem Blick, der über die Moldau auf das Belvedere ging, vom Panoramarestaurant des an gleicher Stelle stehenden Hotel Praha InterContinental nachzuspüren. Hoffnungsfroh betrete ich die feine Lobby und lasse mich vom Lift ohne Liftboy in den neunten Stock fahren. Einen Fahrstuhl gab es übrigens auch damals im neu erbauten Mietspalast schon. Oben angekommen frage ich den Ober, der von Treppenhaus oder Aufzug her ankommende Gäste am Eingang zum Restaurant empfängt oder abfängt – je nachdem -, ob ein kurzer Kaffee hier gestattet wäre. Wie erwartet wird mein Wunsch abgeschlagen. Doch dank der modernen Glasbauweise kann ich, an dem von einer Nachfrage eines anderen Gastes abgelenkten Ober vorbei, einen Zipfel von der vorne gegebenen Aussicht erhaschen.

Während der gesamten Gymnasial- und Studienzeit hatte Kafka im „Haus zu den Drei Königen“ in der Zeltnergasse gelebt. Als angehender Gymnasiast hatte er dort sein erstes eigenes Zimmer bezogen, und verließ es erst wieder, als er der Herr Dr. jur. Franz Kafka war. Von der Haustür unter seinem Gassenfenster waren es jeweils nur wenige Schritte in die Institutionen gewesen. Dann, nach vierundzwanzig langen Jahren, bezog die Familie 1907 mit der Wohnung im „Haus zum Schiff“ erstmals eine Bleibe abseits des Zentrums.

Mit Studienende 1906, Aufnahme der Arbeitssuche und dem kurz darauf erfolgten Umzug an das nördliche Ende der Altstadt, ergaben sich neue Perspektiven auch auf radikalere Veränderung. So zeigte sich Kafka etwa schwer beeindruckt von seinem Cousin aus Paraguay, der damals zu Besuch nach Prag gekommen war. Otto Kafka war mit siebzehn von zu Hause geflüchtet, hatte sich eine Existenz in Südamerika aufgebaut. „So etwas war also straflos möglich,“ (13) kommentiert Stach Kafkas Bewunderung lakonisch. Auch träumt der frisch gebackene Doktor von Arbeit in einer fremden Stadt, will die Handelsakademie besuchen, lebendige Sprachen lernen. Nur weg aus Prag!

Aber es gelang ja nicht. Die Träume verflogen, und Kafka ging ab Juli 1908 seinen täglichen Weg in die Arbeiter-Unfall-Versicherung, weit im östlichen Teil der Stadt gelegen. Der Mief der Altstadt war wohl verflogen, es wehte frischer Wind in der neuen Bleibe am Moldauufer und auch das Eintauchen in die Arbeitswelt war eine belebende Erfahrung! Kafka war da sechsundzwanzig Jahre alt. Doch trotz einiger äusserer Veränderung begann sein Leben sich tiefer in die bereits deutlich gezogene Spur einzuschreiben: Junggeselle ohne eigenen Hausstand, angestellt. Möglichkeiten auszubrechen nahmen ab, und wie er leben musste entsprach nicht seinem Wunsch nach einem Leben, das – wie er es einmal formulierte – „zwar sein natürliches schweres Fallen und Steigen bewahre aber gleichzeitig mit nicht minderer Deutlichkeit als ein Nichts, als ein Traum, als ein Schweben erkannt werde.“ (14)

Wie das Leben mit der Belastung durch die tägliche Arbeit in der Versicherungsanstalt meistern? Kafka erwuchs daraus eine unmenschliche Anstrengung. Scheibe um Scheibe schnitt er Zeitvorräte aus seinem Körper, von der Natur zum Schlafen gedacht, sie umzumünzen in Musestunden. Zu selten sollte es ihm mehr gelingen Leichtigkeit im Schöpfungsprozess bei gleichzeitig aufrechgehaltener höchster handwerklicher Disziplin zu reproduzieren, wie er sie in jener rauschhaften Nacht der Niederschrift des „Urteils“ erfahren hatte. Das Zimmer, in welchem er in der Nacht vom 22. auf den 23. September 1912, als der Text wie ein Blutstrom aus ihm floß, trotz aller Widrigkeiten endgültig zum Schriftsteller geworden war, hätte Rückzugs- und Schreibraum sein sollen und vollendete Ruhe spenden, war hingegen für die meiste Zeit das beklagte Hauptquartier des Lärms, lag zwischen Wohnzimmer und elterlichem Schlafzimmer.

Der fortgesetzte Raubbau am Körper, die starken Spuren des Kampfes gegen die nie zurückweichenden, nur immer stückweise vorrückenden Fronten Familie und Arbeit, begannen nach und nach Sedimente zu bilden; dolchartig wuchsen Stalaktiten und Stalagmiten, formten den Bau, in den sich der Mensch und Schriftsteller Kafka zunehmend einhauste und aus dem es bei aller später noch aufgeführten Wehrhaftigkeit doch kein Entrinnen mehr gab. Er sollte es nicht schaffen, das Schreiben in Ruhe und Freiheit. Seien wir dankbar! Denn, es wäre vielleicht der äußeren Form nach mehr Vollendetes entstanden aber nicht vollendetere Literatur.

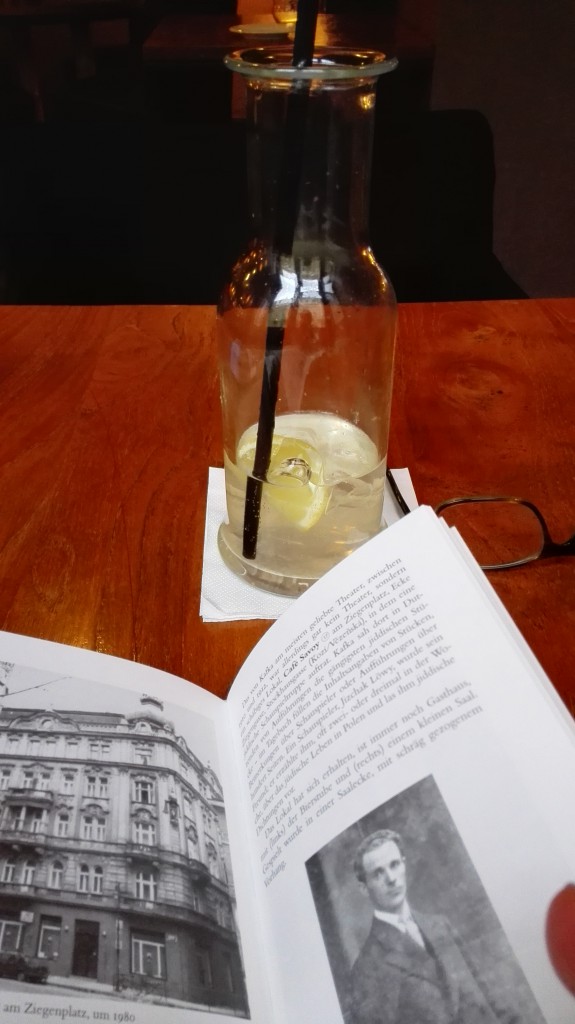

Angestrengt vom suchenden Entdecken, geschwächt vom Tragen der Büchertüte, irre ich nun etwas ziellos durch den Stadtbezirk (Městská část) Josefov. Geburtshaus und Familienwohnstätten habe ich gefunden und bin noch nicht ganz einen Tag in der Stadt. Voraussehend, wenn auch im Augenblick die Last vermehrend, besorge ich mir in einem Lebensmittelgeschäft eine Literflasche Wasser für die Stunden im Hotel. Meinen akuten Durst stille ich bei einer ausgiebigen Rast in einem Restaurant-Café in der Kolkovně mit zwei halben Litern hausgemachter Zitronenlimonade und beginne dabei diese Aufzeichnungen. Und dann? Orientierung tut Not um die nächsten Adressen zu finden! Da ich das Reiseauge konsultiere, stelle ich fest, dass ich an zwei der Objekte, die ich in dieser Gegend jetzt noch aufsuchen will, bereits vorhin, auf der Suche nach einem geeigneten Café für die überfällige Rast, vorbeigelaufen sein muss.

Gestärkt mache ich mich auf den Weg, gehe Vězeňská und Kozí wie gekommen zurück bis in die Bilekgasse, und diese hinauf bis zur Hausnummer zehn, die ich nicht gleich finde. Doch dann! Seltsam, just diesen Eingang, dieses Schild mit der Nummer zehn und eine an der Wand angebrachte kleine Tafel mit irgendeiner unbedeutenden Aufschrift, habe ich, als ich vor etwa einer Stunde schon einmal hier vorbeikam, aufmerksam betrachtet. Hier begann Kafkas selbständiges Kriegswohnen. Während zweier vierwöchiger Perioden im August 1914 und wieder – dann in einer anderen Wohnung in demselben Haus – ab 10. Februar 1915, wohnte er an dieser Adresse. Er ist also genau einhundert Jahre und fünf Tage vor meinem Besuch das zweite Mal in der Bilekgasse 10 eingezogen. Habe ich deswegen so genau auf dieses Haus hingesehen?

Meine wagenbachschen Reiseaugen erwähnen auf den Seiten über Kafkas hiesige Adresse: „Nach wenigen Tagen in der Bilekgasse begann er mit der Niederschrift des „Prozess“, zuerst entstanden das Anfangs- und das Schlusskapitel, dann noch mindestens zwei weitere Kapitel.“ (15) Nachdem Schwester Valli von einem Urlaub zurückgekehrt war und ihre Bleibe in der Bilekgasse selbst wieder benötigte, übersiedelte Bruder Franz im September 1914 in die etwas außerhalb gelegene Wohnung von Schwester Elli und deren Familie in der Nerudagasse (Polská). Dort schrieb er weiter am Roman und legte die Arbeit an dem Fragment gebliebenen Werk auch bereits endgültig nieder, ehe er im Februar 1915 erneut die Wohnung wechselte, um hierher in die Altstadt zurückzukehren.

Genug an der Ecke gestanden. Ich setze mich wieder in Bewegung. Am Ende der Bilkova rechts in die Kozí abgebogen, wo sich das Straßenniveau lustig gegen das Trottoir absenkt um bis zur nächsten Kreuzung wieder gleichgezogen zu haben. Dort findet sich die Adresse des ehemaligen Café Savoy. Während vieler Nächte verfolgte Kafka die hier in den Jahren 1910/11 gegebenen Aufführungen einer jiddischen Schauspieltruppe. Jizchak Löwy, Kopf und Impressario der Truppe, wurde sein Freund. Auf zig Seiten finden sich Erwähnungen der dort gesehenen Stücke und sie begleitender Ereignisse in den Tagebüchern.

Sogar ein öffentlicher Vortrag vor der jüdischen Gemeinde entstand aus dieser Identität stiftenden Beschäftigung mit einem glücklich greifbar gewordenen Rest scheinbar ursprünglichen Ostjudentums. Kafka hielt den selbst mit vieler Mühe und Umtriebigkeit vorbereiteten Vortrag im Josefover Rathaus am 18.02.1912 in dem Ansinnen, den assimilierten Prager Westjuden das erfolgreich abgelegte Jiddische wieder etwas nahe zu bringen. Ja, er konnte sich begeistern! Aber die Zuhörer reagierten reserviert, wenn auch nicht uninteressiert, auf Kafkas Appell an den Jargon und etwa zu bewahrende oder wieder zu belebende Reste von Jiddischkeit.

Die Kozí (Ziegengasse) endet ein paar Schritte südlich des Café Savoy, dort wo Dlouhá (Lange Gasse) und Masná (Fleischmarktgasse) sich zu einem kleinen Platz vereinen. In dem spitzen Winkel, den die beiden aufeinander zulaufenden Straßen bilden, liegt das Hechthaus. Ein Prachthaus, welches, strotzend vor Kraft, die vereinigungsbereiten Straßenzüge noch etwas länger und noch etwas länger voneinander getrennt hält, sich, bis auf wenige Meter Front verjüngend, zwischen sie drängend.

Kafka lebte hier von Mitte März 1915 bis Ende Februar 1917, knapp zwei Jahre lang. Und diese Wohnung war nun nicht mehr die gerade vakante Heimstatt einer der beiden verheirateten Schwestern, wie zuvor die Bleiben in der Bilek- und Nerudagasse, sondern selbst gewählt. Kafka genoss die Lage und lobte das Licht in der Eckwohnung im vierten – und somit wiederum obersten – Stock. Aber er hasste den Lärm, von dem er auch hier hartnäckig verfolgt wurde. In einem Brief an Felice Bauer klagte er, wenn auch durchaus humorig, bereits kurz nachdem er die neue Bleibe bezogen hatte: „Damit ich aber nicht übermütig werde, trampelt über mir in einem (leeren, nicht vermieteten!!) Atelier bis Abend jemand mit schweren Stiefeln hin und her und hat dort irgendeinen im übrigen zwecklosen Lärmapparat aufgestellt, der die Illusion eines Kegelspiels erzeugt“. (16) Wenig später entpuppte sich der Lärmapparat als die Maschinerie des Aufzugs, die auf dem Boden über dem Zimmer geräuschvoll ihrem Zweck nachging. Ja, wenn man immer im obersten Stockwerk zu wohnen hat! Das Schreiben scheint Kafka hier in diesem Zimmer nicht groß betrieben zu haben. Den „Proceß“-Roman hatte er ja bereits im vorangegangenen Winter in der Nerudagasse liegen lassen und später nie wieder aufgenommen.

Auf in die Arbeit! Vom Hechthaus ist es nicht mehr sehr weit. Franz gibt mir die Sporen, und ich laufe die Dlouhá brav hinunter bis auf die Revoluční, folge dem Zug der Trense Richtung Süden zum Platz der Republik und dann Nordostost die Na Pořičí hoch bis zum Gebäude der ehemaligen Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt. Auf in die Arbeit? Den Bürodienst hätte Kafka doch so gerne quittiert! Einerseits. Andererseits hat er den Dienst schon auch gebraucht. In den ersten Monaten sowieso, um finanziell von der Familie unabhängig zu werden. Und Glück mit den Arbeitszeiten hatte er in dieser Anstalt: acht bis vierzehn Uhr dreißig! Was für ein Luxus! Dabei verständig bis freundschaftlich gesonnene Vorgesetzte. Und er lieferte im Gegenzug beste Texte, war geschätzt, stieg bald auf.

Aber einerseits! Die Büroarbeit war die fremdbestimmende, verpflichtende, Schreibzeit verschwendende Macht, die Kafka nicht mehr losließ. Den Kampf um die Freiheit vor dem Büro führte er wortreich und mit Nachdruck, aber letztlich erfolglos. Erstmals 1914, als es im Sommer im Askanischen Hof zu Berlin zu dem von den Fräulein Felice Bauer, Erna Bauer und Grete Bloch anberaumten „Gerichtstag“ gegen Franz Kafka gekommen war, peinigendes Ende eines viele Monate wütenden Brieforkans einschließlich mitlesender Mütter und verräterischer Mittlerin, nach welchem er, am Boden liegend, sich zu dem festen Entschluss durchgerungen hatte, die Arbeit in Prag zu kündigen, nach Berlin zu übersiedeln um endlich ausschließlich der Literatur zu leben. Da machte, brutal in seiner Pünktlichkeit, der Ausbruch des Ersten Weltkriegs einen Strich durch diese Rechnung.

Dann aber den Büro- mit dem Militärdienst tauschen! Hartnäckig versuchte Kafka, trotz aller 1914 attestierten Untauglichkeit, sich in den Jahren 1915/16 freiwillig dem Kanonenfutter zuzugesellen, das man nun, um die gelichteten Reihen der Frontkämpfer zu stopfen, auch aus nicht allen Ansprüchen genügenden Restmännerbeständen aus Büros und geschlossenen Fabriken zu rekrutieren suchte. Aber Kafka hatte die Rechnung ohne seine Chefs gemacht. Die brauchten seine Texte, und bei der anschwellenden Zahl Kriegsversehrter, deren finanzielles Schicksal in die Hände seiner Behörde gelegt worden war, auch jede Arbeitskraft!

Als Kafka viel später schließlich krankheitsbedingt und frühpensioniert loskam von der Arbeit, war es Mitte 1922. Da stand er nur noch knapp zwei Jahre vor seinem Tod.

Es bedeutet mir viel, an diesen Ort gekommen zu sein. Seit ich Anfang der Achtziger Jahre begonnen habe Kafka zu lesen und mich mit seinem Leben zu beschäftigen, schwebte der Moloch „Versicherungsanstalt“ wie ein dunkler, beklommen machender Schatten auch über den damals undeutlichen Vorstellungen die ich von meinem Leben hatte. Würde ich, damals siebzehn, achtzehn Jahre alt und noch vor dem Abitur stehend, in einer ähnlichen „Anstalt“ landen, die mich vielleicht zeitlebens vom „Eigentlichen“ zurückhalten würde, die mir, zusätzlich zum Gehalt auf das Bankkonto, nicht endende Kopfschmerzen und chronische Übermüdung auf mein Gesundheitskonto überweisen würde? Nun, dank Reiner Stachs dankenswerter Bemühungen um Kafkas Biographie, kann ich mir mittlerweile ein differenzierteres Bild über die „Anstalt“ machen, kann ich Kafkas tiefe berufliche Verankerung erkennen, aus welcher er nicht unbeträchtlich Halt, Anerkennung und Selbstbewusstsein hatte schöpfen können. Gut, hier vor diesem Bau zu stehen und zu sehen, welch‘ freundlich helle Farben Gebäude, die man nur von alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen kennt, doch annehmen können – bemüht man sich zu ihnen.

Gerade möchte ich mir schon zuraunen „Auftrag erfüllt“, mache schon eine Bewegung zum Überqueren der Straße, um von der gegenüberliegenden Seite noch ein Bild von den alten Portalen zu machen, als es mich unwiderstehlich durch den mittig liegenden Haupteingang in das Hotelfoyer zieht. Eiligen, jedoch nicht hastigen Schritts durchmesse ich die Halle, darauf bedacht, der Dame an der Rezeption (dáma na recepci) nicht unnötig aufzufallen. Eine Art kleiner Freitreppe führt hoch in ein Zwischengeschoß, von wo ich in das Treppenhaus gelange. Großzügig gebaut schwingen sich die Stufen noch oben. Im zweiten Stock entreisse ich mich unwillkürlich dem immer aufwärts führenden Sog der Treppe, gehe den erstbesten Gang hinunter, grüße verhalten ein vorbeikommendes Zimmermädchen und stehe plötzlich am Ende des Gangs vor einem Bild Franz Kafkas. Es hängt neben einer Zimmertür, ein Schild weist darauf hin, dass sich hinter der nämlichen Türe No. 214 von 1908 bis 1922 Kafkas Büro befunden habe. Ob es stimmt? Bei Stach und Wagenbach lese ich immer vom vierten Stockwerk in das sich der Concipist, später Unter- und Obersekretär hinaufgeschwungen hätte, um, bestimmt immer eine Winzigkeit zu spät, die Arbeit anzutreten. Egal, wohl hat sich auch hier zeitweise das Büro befunden. Ich glaube es umso leichter, als es mich doch so bestimmt gerade hierhin gezogen hat, verweile einige Momente und entlasse mich dann mit dem sicheren Gefühl die Mission erfüllt zu haben hinaus auf die Straße.

Beschwingt laufe ich zurück zum Platz der Republik, früher Josefsplatz, benannt nach Kaiser Franz-Joseph I. Was wurde nicht alles nach dem ewigen Kaiser benannt. So nannten zum Beispiel die Prager Juden ihren Stadtteil Josefstadt (Josefov). Sie brachten damit ihre Dankbarkeit darüber zum Ausdruck, dass Franz-Joseph I. als junger Kaiser unter dem Eindruck der Revolution von 1848/49 unter anderem das sogenannte Familiantengesetz abgeschafft hat, welches jüdische Familiengründungen in Böhmen, Schlesien und Mähren auf den Familianten, den Inhaber einer Familiennummer beschränkte, welche nach dem Tod auf den ältesten Sohn überging. Auch Hermann und Julie Kafka erwiesen dem Kaiser Ehre, nannten ihren Erstgeborenen stolz nach dem Kaiser Franz.

Als ich mich, dies bedenkend, auf dem Josefsplatz etwas drehe und wende, wird mein Auge bald von einer prachtvollen Jugendstilarchitektur angezogen. Rasch justiere ich meine Position, um das Gebäude in ganzer Breite sehen zu können. Der Bau ist ein Prunkstück aus der schwelgerisch kulminierenden Endzeit einer vor hundert Jahren vergangenen Epoche. Es dauert eine Weile, bis ich aus der Entfernung in der ich stehe, wahrnehme, dass Licht hinter den hohen Fenstern brennt, Leute an Tischen sitzen, andere Leute gesättigt aus dem Eingang herauskommen, wieder andere hungrig Hineintreten. Ich tue es den Hineintretenden gleich. Doch als ich im Vorraum stehe, zögere ich einen Augenblick weiter durchzugehen. Das Innere des Kaffees, ein hoher Raum von der Größe eines ganzen Gebäudeflügels, ist von ausladenden Kristalllüstern hell erleuchtet. Aus dem grauen Spätnachmittag von der Straße dort hineinzutreten erinnert an den zittrigen letzten Schritt vor einen Bühnenvorhang. Nach kurzer Prüfung meiner äußeren Erscheinung, in vollem Bewusstsein der trüben Wirkung die von der inzwischen ausgebeulten, durchhängenden, übervollen Plastiktüte ausgehen muss, wage ich mutig den Schritt, lächele mich an der Platzanweiserin vorbei, und gleite hinein ins Glück. Applaus brandet auf, die Menschen erheben sich von ihren Stühlen und rufen „Bravo“, „Ein schöner Mann“, „Ausgezeichnet die treffliche Tüte“, „Seht die vielen Bücher“, „Ein Gelehrter“!

Leider ist mir gar nicht nach Süßem, denn sonst hätte ich den Kuchenwagen, der, gleich nachdem ich, mich noch ins Rund verbeugend, an einem der freien Tische Platz genommen hatte, zu mir gerollt wurde, nicht mit einem wortlosen Kopfschütteln ziehen lassen. Prächtigste Kuchenware, auf zwei Tablettstockwerke verteilt, begleitet von einem sehr kundig wirkenden teller- und kuchenschaufelbewehrten Ober, rollen dahin. Ich bestelle lieber Sandwich und Pilsener Bier, ist’s doch schon Viertel nach vier (čtvrt na pět). So sitze ich, schaue herum, lausche etwas dem graumelierten Jazz-Trio, lese, und erfahre aus meinem Reiseführer, wo ich hier eigentlich gelandet bin. Ich befinde mich im Kaffee des „Repre“. So nennen die Prager ihr 1906 bis 1912 im Stil der Prager Sezession erbautes Repräsentations- und Gemeindehaus. In den weitläufigen Räumlichkeiten, errichtet an Stelle des alten Königspalastes, wurde am 28. Oktober 1918 die Tschechoslowakische Republik ausgerufen. 1990 tagte in einem der Säle ein „Runder Tisch“ an dem die kommunistische Führung mit der Opposition unter Vaclav Havel verhandelte.

Nach etwa einer Stunde verlasse ich zufrieden die Bühne und trete wieder ins Grau der Straße, wo sich nun schon bald die Nacht anschickt das Regiment zu übernehmen. Der Pulverturm von 1475 in unmittelbarer Nachbarschaft bietet mir Unterstand für die Dauer einer Zigarette. Dann gehe ich die Zeltnergasse hoch, zurück zum Ring, und mäandere weiter über bekannte Wege Richtung Hotel. Dabei nehme ich erstmals besondere Notiz von der Bethlehemskapelle, gestiftet 1391 und Ort flammender Reden gegen Missstände und Sittenverfall in der katholischen Kirche – Jan Hus predigte hier ab 1402.

Für die ersten eineinhalb, zwei Abendstunden liege ich dösend und geistig wiederkäuend auf meinem angenehmen Bett (postel). Irgendwann schalte ich das nervige, immer rot glotzende Glupschauge des Fernsehgeräts aus. Dann eine lange, lange heiße Dusche. Herrlich! Einige Lebensgeister regen sich bereits wieder, treiben mich gegen zweiundzwanzig Uhr nochmal auf die Straße und über den Franzenskai zum Kreuzherrenplatz, wo ich die Nähe der Statue Karls des Vierten suche, jener Statue, die Kafka in seiner Versuch gebliebenen „Beschreibung eines Kampfes“ so schön in Szene setzt: „‚…ja warum stehen Sie denn eigentlich nicht auf – es ist doch kalt hier, Sie werden sich verkühlen und dann wollten wir doch auf den Laurenziberg.‘ ‚Natürlich‘, sagte ich, ‚verzeihen Sie‘ und ich stand allein auf, aber mit starkem Schmerz. Ich schwankte und mußte das Standbild Karls des Vierten streng ansehn um meines Standpunktes sicher zu sein. Aber das Mondlicht war ungeschickt und brachte auch Karl den Vierten in Bewegung. Ich staunte darüber und meine Füße wurden viel kräftiger aus Angst, Karl der Vierte möchte umstürzen, wenn ich nicht in beruhigender Haltung wäre.“ (17)

Ich schieße ein schiefes Foto von Karl dem Vierten, trinke das aus dem Hotelzimmerkühlschrank mitgebrachte Gambrinus und hole gerade meinen Tabaksbeutel aus der Tasche, als ein Mann vorsichtig herankommt. Das Hervorziehen eines typischen Gegenstandes aus einem Mantelinneren muss ihn aufmerksam gemacht haben und so nähert er sich in dem Wunsch mitzurauchen. Ich beginne zu drehen, mache deutlich, dass auch er berücksichtigt würde. Seine unwirsche Geste, die reflexartig der ersten Enttäuschung über das Ausbleiben einer Instantfabrikzigarette entspringt, und die sich wohl gegen die durch den Drehvorgang bedingte Zeitverschwendung richtet, kann ich dank meiner flinken Finger in Einsicht und Geduld verwandeln. Schließlich rauchen wir gemütlich los und es schmeckt ihm auch. Er frägt mich auf Deutsch ob ich Deutscher wäre. Ich bejahe und er erzählt von einer deutschen Großmutter, und so könne auch er noch etwas von dieser Sprache. Sein dringlichstes Anliegen bringt er aber dann auf Englisch, und schon bald nach den ersten Zügen von der Zigarette hervor: „Money, money!“ – Er bekommt mein Kleingeld, etwa hundert Kronen. Der Herr war also in einer dringlichen Geldangelegenheit unterwegs (Geld- qua Zeitnot) und ich will Zigaretten drehen.

Zurück im Hotel falle ich wie ein Stein ins Bett, lese wohl noch ein paar Seiten im Proceß und entschwinde dann zügig in selten erreichte Tiefen der Schlafwelt. Spätere Messungen ergaben, dass es wohl dreihundert Meter gewesen sein müssen.

Tag 3, Montag 16. Februar

Trotz der Tiefe des Schlafs und des langen Wegs zurück an Land, bin ich am Montagmorgen eine Stunde früher unterwegs als am Sonntag. Auch der Spiritus Rector hat scheinbar neue Kraft getankt, denn es herrscht erneut Kaiserwetter! Gegen neun Uhr dreißig stehe ich bereits auf der Schützeninsel unter der Kaiser-Franz-Brücke. Sehr einsam ist es hier im Winter, wenn das beliebte Ausflugslokal geschlossen bleibt. Ein junger Vater schiebt sein noch jüngeres Kind über die parkähnlichen Wege. Ich blinzele etwas nach links und etwas nach rechts, treppe die Brücke wieder hoch und erreiche schnell das Kleinseitener Moldauufer. In einem kleinen Lebensmittelladen – auch dieser wird von Asiaten betrieben – verpflege ich mich mit dem Nötigsten für den Aufstieg auf den Laurenziberg: Bounty, zwei Bananen, einen halben Liter Wasser. So habe ich auch wieder eine schöne neue Plastiktüte aus dem Ärmel hängen.

Geradeaus vor mir zieht sich die Hungermauer den Berg hinauf. Ich biege am Ende der Vítěžná rechts ab in die Újezd (Aujezdgasse). Die dem Berg naheliegende Straßenseite liegt schön in der Sonne. Den Mantel werde ich heute wohl das ein oder andere Mal lüften können. An der Talstation der Standseilbahn stehen Kinder erwartungsfroh im strahlend hellen Morgenlicht. Gleich werden sie von ihren Lehrerinnen in den Eingangsbereich der Bahn geführt, um mit dem netten Wagen die fünfhundert Meter zum Petřin hoch zu fahren.

Die Bahn und der Aussichtsturm Petřin, eine kleinere Kopie des Eifelturms, waren als Beitrag zur Großen Allgemeinen Landesjubiläumsausstellung im Jahr 1891 eröffnet worden. Auch die Eltern Kafka ließen sich die modernen Errungenschaften, die der Prager Hausberg nun zu bieten hatte natürlich nicht entgehen, und zeigten ihrem achtjährigen Sohn sicher stolz die neuen Sensationen. Auch die Landesausstellung selbst mit unzähligen aufregenden Darbietungen und Ausstellungen all jener neuen Möglichkeiten welche die modernste Technik bot, hat der kleine Franz einige Male mit seinen Eltern besucht.

Ich entscheide, noch jung genug zu sein, und den Laurenziberg zu Fuß zu bezwingen. Eine verwirrende Vielzahl von schmalen, geteerten Wegen durchzieht das Gelände. Orientierungsprobleme sind dennoch nicht zu erwarten, da die blätterlosen Bäume genug Sicht auf die Zielgegend gewähren. Es ist still um diese Zeit. Touristen sitzen noch in ihren Frühstücksräumen oder bevölkern Altstädter Ring und Karlsbrücke. Ich nehme den schmälsten Weg und bin schon einige Meter vorangekommen, als ich links den Berg hoch, etwa zehn Meter weit von mir entfernt, einen Mann im Gras liegen sehe. Erstaunt bleibe ich stehen und versuche aus der Entfernung die Lage einzuschätzen. Der Brustkorb des Mannes scheint sich unter der dicken Jacke leicht zu heben und zu senken. Oder sehe ich nur was ich hoffe? Eine Unterlage oder sonst etwas gegenüber der kalten Erde Wärmendes kann ich nicht ausmachen. Wenn der Mann nur ein paar Stunden der kalten Nacht dort auf dem Boden verbracht hat, benötigt er dringend Hilfe. Ich kehre um, laufe eilig zurück zur Talstation. In der Halle steigen gerade die letzten Kinder in den abfahrbereiten Zug. Ich spreche eine der beiden bediensteten Frauen an, die darauf achten, dass niemand ohne Fahrschein den Wagon betritt. Die Jüngere versteht mein komisches Englisch, verschwindet kurz in einem Büroraum, und kommt kurz darauf mit aufgesetzter Uniformmütze – jetzt ganz Amtsperson – zurück, mich zu begleiten.

Zum Glück stellt sich die Sache als harmlos heraus! Als die Angestellte zu dem Mann tritt, ihn an der Schulter fasst und anspricht, fährt er hoch, greift gleich hinter seinen Kopf, zieht von dort eine Zeitung hervor und beginnt verlegen lächelnd darin zu lesen. Guter Platz für ein Nickerchen denke ich und möchte mich fast bei dem Mann für den geraubten Schlaf entschuldigen.

Gemächlich schlängele ich mich, den ein oder anderen Umweg nehmend, bergauf Richtung Mittelstation. Ursprünglich war die Mittelstation der Bahn die Endstation gewesen, mit einem beliebten Ausflugslokal direkt nebenan. Das Lokal gibt es noch, es ist sicher immer noch beliebt, beliebt aber, wie so Vieles, im Winter geschlossen zu sein. Ich gehe trotzdem die paar Stufen hinauf, dort wo zwei Bänke stehen. Erster Blick von der Höhe auf die Stadt unten! Ringsum zeigt sich blauer Himmel, nur gegen das andere Ende des Talkessels liegt ein leichter Dunst über den Dächern. Mit mir freuen sich zwei Asiatinnen über die Aussicht. – Ob ich noch je in meinem Leben ein Wort mit einem Menschen aus Asien wechseln werde? Ich glaube fast nicht. Aber sicherlich bin ich als Randfigur auf unzählige Fotos asiatischer Pragtouristen gebannt und werde während der kommenden Wochen auf Displays in Korea, Japan, China oder Taiwan als Pixelfigur das Licht Asiens erblicken. – Als die beiden jungen Frauen zur nächsten Selfie-Shooting-Location abwandern – ich treffe sie kurz später an der Eingangstür des geschlossenen Ausflugslokals wieder, wo sie sich verzückt gegenseitig ablichten – nicke ich ihnen freundlich zu, sage nichts, nicke nur, um nicht unhöflich zu erscheinen. Ich glaube aber nicht, dass sie mich bemerkt haben.

Auf der erreichten Höhe wandere ich weiter Richtung Kloster Strachov, erspare mir den restlichen Aufstieg hoch zum Petřin; es ist auch so schon warm genug unter Mütze und Mantel. Während des ganzen weiteren Wegs freie Sicht auf die Burg- und Kleinseite sowie die Stadt jenseits der Moldau (Vltava). Es ist herrlich! Halben Wegs zum Kloster beschließe ich eine kleine Rast einzulegen. Ein im Gelände etwas bergabseits vom Weg stehender, großer hölzerner Brotzeittisch lockt mich. Bei der Annäherung kommt es zu einer kurzen Showeinlage meinerseits, als die Wiese gleich vor dem Tisch unvermittelt in schmierseifenähnlichen Erdschlamm übergeht und zwischen den Sohlen meiner Schuhe und dem Boden sich von einer Sekunde auf die andere jegliche Reibungskraft verflüchtigt, aufhebt, und, scheinbar für immer ihrer Wirkkraft enthoben, meinen eben noch so zuversichtlich aufrecht schreitenden Körper in einen Zustand grotesk zappelnder Unbeholfenheit stellt, der wenige Zehntelsekunden dauern mag, als bereits mein Gehirn die Lage erkennt, Nerven- und Muskelbefehle feuert und in Einklang mit meinem zu sprachlos machendem Geschick befähigten Körper den Steiß voraus bevorstehenden Sturz in den braunen Schlamm abzuwenden vermag. Meine Arme verbringen hierbei ungesehene Ausgleichsbewegungen, deren stupende physikalische Sinnhaftigkeit zu berechnen wohl dauern würde. Das einzige Opfer der tollen Aufführung am Hang des Laurenzibergs ist eine der beiden Bananen, die, an der Hand meines wild rotierenden linken Armes in dem Plastiksäckchen geführt, und dort, letztlich ungünstig platziert, so heftig auf den Boden aufschlägt, dass sie, aufgeplatzt und mußig, gleich gegessen werden musste. Allerdings, ich aß im Stehen.

Also Bananenmus, Bounty und eine Schluck aus der Wasserflasche im Stehen. Weiter nun in einem Zug zum Kloster Strachov, wo, etwas unterhalb der Anlage, eine Bank ohne Tücke zum Verweilen einlädt. Gerne nehme ich an, rauche und trinke etwas. Der Blick von hier über die Stadt und die allernächste Umgebung ist der allerschönste. Warm und geborgen bin ich in einer heiteren Welt.

Im Gegensatz zu den Kirchen und Abteien im Burgund vergangenen Juli, schenke ich den Kirchen hier keinerlei Aufmerksamkeit, irgendwie erleichtert, sie uninteressiert links liegen lassen zu können. Ebenso das Kloster hier auf dem Berg. Kurz durchstreife ich zwar die beschauliche Anlage, bedauere beim Anblick des Biergartens am Gasthof der Klosterbrauerei, dass mir die Tageszeit für ein Bier zu früh erscheint – im Gegensatz zu einem jungen Paar, das sich gerade mit in den Gläsern funkelndem, kühlen Gerstensaft versorgt hat, nun in der Sonne Platz nimmt und, wenn auch etwas zögerlich, anstößt und trinkt. Die Frau, blond, das dunkle Bier, er umgekehrt.

Vom Kloster führt eine Treppe zurück in städtische Bebauung. Nach links ziehen sich weit die Wohngegenden der äußeren westlichen Stadtbezirke hin, unmittelbar angrenzend der Stadtteil Břevnov (Praha 6). Unbeschwert nehme ich die Úvoz hinunter Fahrt auf, als ich gerade eben noch rechtzeitig bemerke, dass diese Straße bergab am Hradschin vorbeiführt. Dank eines Schildes das für ein Restaurant wirbt, werde ich auf eine lange, steile Treppe aufmerksam, die mich zur Loretánská hinaufführt. Oben angekommen, wende ich mich wieder Richtung Osten und stehe bald auf den Burgvorplatz (Hradčanské náměstí). Umsäumt von Repräsentationsgebäuden wie dem Palais Toskana oder dem Erzbischöflichen Palais, bildet der Platz ein würdiges Vorspiel zum Hradschin mit seiner langen Geschichte und schier unübersehbaren Vielzahl an Gebäuden. Die tschechischen Präsidenten, aktuell Miloš Zeman, haben ihren Sitz in der alten Burganlage, dessen Herz der Veitsdom bildet. Viel gäbe es zu besichtigen, doch für diesmal ist die Zlatá ulička (Goldenes Gässchen) mein Ziel.

„Der Goldmacher“ überschreibt Reiner Stach ein Kapitel im dritten Band seiner Kafka-Biografie, in welchem er wunderbar das innere und äußere Panorama jenes von Kafka im entbehrungsreichen Kriegswinter 1916/17 als Schreibbau benutzten Häuschens mit der Nummer zweiundzwanzig vor den Augen des Lesers entfaltet. Ottla und Franz hatten das Haus in dieser so seltsamen Gasse an der Burgmauer entdeckt, als sie auf der Kleinseite nach einer ruhigen Mietswohnung für den lärmgepeinigten Bruder suchten. Die Schwester, von der Lage entzückt, entschloss sich, das Zweizimmerhaus für sich selbst anzumieten. Unverzüglich begann sie sich um Einrichtung und Annehmlichkeiten zu kümmern, da hier für sie und ihren Freund ein Refugium vor elterlicher Kontrolle entstehen sollte. Die Nutzung verlief dann aber doch ganz anders. Zu kurz sei die frei verfügbare Zeit, zu weit der Weg aus der Stadt hinauf auf den Berg für Ottla gewesen, so die Biografen. Nicht zu weit jedoch für den Stadtindianer Franz, den man nun, als alles wohnlich gemacht worden war, an Stelle seiner Schwester bald regelmäßig im Goldenen Gässchen ein- und ausgehen sah. Schlüssig klingt die Erklärung für den weitgehenden Verzicht Ottlas auf den eigenen Rückzugsort nicht, zudem wenn man erfährt, dass sie sich um die Belange ihres Bruders in der Eremitage während des ganzen langen Winters gekümmert hat. Zauber und Ruhe des Ortes, die Fürsorge und Liebe der Schwester für den bewunderten großen Bruder; Franz glitt nach langer Durststrecke in eine neue schöpferische Phase hinein, kam ins Schreiben zurück, es entstehen einige seiner schönsten Texte. Meist gegen sechzehn Uhr kam er nach der Arbeit hochgelaufen, verbrachte die Abend- und oft auch Nachtstunden in der Zlatá ulička in Schreibaskese. Gelüftet und geheizt hatten vorher Ottla oder ein von ihr engagierter guter Hausgeist. Als Franz Kafka später, im März 1917, von dem lauten Eckzimmer in der Dlouhá in das Schönborn Palais (Tržiště 15) umgezogen war, besuchte er auch von dort noch eine Zeit lang seinen Hradschiner Schreibbau.

Nun, ich werde mich mit meinem Besuch des Ortes noch etwas gedulden müssen, da ich nicht gewillt bin den Kompletteintritt für alle Sehenswürdigkeiten der Burganlage zu berappen, um die Goldene Gasse im tollsten Touristenstrom, wie er eben herrscht, aufzusuchen. Am Eingang zur Gasse vom Burghof her ist tatsächlich eine automatische Einlassanlage mit zwei Drehkreuzen eingerichtet, zwei Wächter sind abgestellt das Treiben bei Bedarf zu regulieren. Einen der beiden, er hat ein großes, aufgeschlossenes Gesicht, traue ich mich fragen, ob ich ihn bestechen könne und er mich nicht zu einem Viertel des Komplettpreises nur die Gasse besuchen ließe. Er verneint, hat aber gleichzeitig eine viel bessere Nachricht für mich parat: ab 16 Uhr – wenn Kafka kommt – ist der Eintritt frei! Ich bedanke mich, möchte ihm die Hände küssen, was er ablehnt, und weiß in diesem Moment, dass es noch heute einen weiteren Spaziergang hier her geben würde. Jetzt ist kurz vor Mittag, ich stehe zwanzig Meter vor einem der Hauptziele meiner Reise und bin nun gezwungen, um ganz zu diesem Ziel vorzudringen so kurz vor der Wunscherfüllung abzudrehen.

Es bleibt, auch nach eingehender Erwägung klar, dass eine Rückkehr noch heute stattfinden wird müssen, denn morgen werde ich keine Ruhe dazu haben, da abends ab neunzehn Uhr der Konzertbesuch bei Simeon Soul Charger fest eingeplant ist. Also, später nochmals auf den Berg hinauf da ich jetzt schon die Achillessehne spüre? Der Schmerz rührt wohl von den zu wenig Halt bietenden Schuhen, die ich für heute Vormittag gewählt habe; meine neuen, festeren Stiefel werden mich später besser tragen, versuche ich mich zu beruhigen. Vorerst ist das egal, ich brauche eine Pause von Marsch und Trubel.

Die vom Dom nach Osten wegführende Jiřská entlang laufe ich durch das Burgtor an den Wachen vorbei. Gleich links, da wo die Alte Schloßstiege beginnt, findet sich ein Imbiss, der die Umgebung mit Bigband-Jazz beschallt. Ein doppelter Espresso tut jetzt gut, dazu ein Bounty und die unversehrt gebliebene Banane. Ich verweile gut eine halbe Stunde und genieße die wiederum prächtige Sicht hinunter auf die Kleinseite mit ihren bürgerlichen Palais im Vorfeld. Ausführlich konsultiere ich den Stadtplan in meinem Reiseführer, gleiche die Routen der von Wagenbach kompilierten kafkaschen Lieblingsspazierwege mit meinen vagen Vorstellungen ab und stelle fest, es wird sich vorzüglich ausgehen. Auf jeden Fall soll mich der abendliche Rundweg auf Kafkas im Winter 1916/17 üblichem Heimweg vom Alchimistengässchen die Alte Schloßstiege hinunter in die Stadt führen. Damit ergibt sich die restliche Wegführung für den nun anstehenden Weg zurück fast von selbst. Ich mache kehrt, gehe die Jiřská zum Dom zurück. Diesmal passiere ich das mächtige Kirchenbauwerk auf der Südseite, wo sich durch die umgebende Schloßbebauung ein weiter Platz ergibt. Hier kann man sich weit genug entfernt vom Kirchenschiff stellen, um das Motiv einigermaßen auf ein Foto zu bekommen. Einmal den Veitsdom umrundet, verlasse ich das Ensemble wieder Richtung Hradschiner Platz, wo ich mich nach links wende, gleich die Neue Schloßstiege (Zámecke schody) erreiche, die mich, ziemlich parallel zum Hradschin, zur Kleinseite hinunterführt.

Am Fuß des romantischen Treppenweges angekommen, biege ich nach rechts in die Zámecká, freue mich über eine Haustür mit dem Schild „The Czech Society of Friends of the Kingdom of Cambodia“, und erreiche schließlich über die Nerudova den Kleinseitener Ring (Malostranske náměstí).

Hier gab es früher ein Kaffeehaus, das Café Radetzky, „in das Kafka öfters auf seinen Spaziergängen einkehrte“ (18). Benannt wurde das Café nach dem damals noch den Platz zierenden Radetzky-Denkmal, welches wiederum erbaut war zu Ehren Josef Wenzels Radetzky von Radetz, böhmischer Adeliger und vor allem legendärer k.k. Heerführer, dank dessen Erfolgen im Ersten italienischen Unabhängigkeitskrieg der junge Franz Joseph I. 1848/49 überhaupt den Rücken frei hatte und den Kopf hoch genug bekam um die Revolution zu Hause in Wien als Kaiser zu überleben. Radetzky schrieb 1856 an seinen Kaiser: „Euer Majestaet, die Gesetze der Natur zwingen mich nach 72 Dienstjahren und 90 Lebensjahren Euer Majestaet um die Allergnaedigste Enthebung von meinem Dienstposten Allerunterthänigst zu bitten.“ (19) Man versteht daher, dass das Radetzky-Denkmal in Prag natürlich längst geschliffen ist. Und auch das K.u.K. Kaffeehaus musste Platz machen für ein Starbucks – das ist so etwas Ähnliches wie ein Kaffeehaus.

Der Platz ist herrlich belebt. Fußgänger, Radfahrer und Straßenbahnen sind zahlenmäßig mit den Automobilen auf Augenhöhe. Noch etwas herumgeschaut und ich verlasse den Platz für ein paar Schritte auf der Karmelitská – Verlängerung der Újezd, wo sich, weiter südlich, wieder die Talstation befindet – um gleich rechts in die Tržiště (Marktgasse) zu gelangen. Auf der Nummer fünfzehn, im Palais Schönborn, befand sich Franz Kafkas letzte Adresse mit eigener Wohnung in Prag. Wohnung in einem Palais! Einen Frühling und einen Sommer lang war es Kafka vergönnt in diesem schönen Haus mit traumerfüllendem Garten zu leben und an den Abenden den Schreibbau auf der Burg über einen deutlich kürzeren Weg als von der Langen Gasse her zu erreichen. Man fühlt sich an diesem Ort, wenn auch geografisch nicht haltbar, weit weg vom alten Zentrum Prags. Es ist die Trennung durch den Fluss, es ist die Lage am Fuße des Laurenzibergs im unmittelbaren Schutz der Burg, die das Herz draußen im Geborgenen triumphieren lässt.

An der Aussenmauer des Schönborn Palais befindet sich heutzutage eine amerikanische Botschaft: „No Photographs!“ Zwei, drei vor sich hin dämmernde Polizisten bewegen sich langsam in der näheren Umgebung, sind aber so träge, dass ich ruhig in ihrem Rücken fotografieren kann. Ich finde in ihrer Gegenwart sogar die Muße, mir vorzustellen, sie wären vor achtundneunzig Jahren vor diesem Toreingang Wache gestanden. Dann hätten sie vielleicht den Tuberkelmann verhaftet, als er eines Tages ans Hoftor klopfte. Jedenfalls, das geschah nicht. Am Abend des 12. August 1917 verschaffte er sich unter einem Vorwand Einlass in den Hof, erklomm mit behände die Verzierungen der Fassade begreifenden Bewegungen die zwei Stockwerke bis hinauf zum Sims eines vorab dankbar als offen stehend ausgemachten Fensters und schwang sich hinein. Gründlich sah sich der heimliche Besucher im Dämmerlicht des Zimmers um. Besonders schienen ihn einige Aufzeichnungen des hier lebenden Bewohners zu beschäftigen, die in einem aufgeschlagenen Heft auf dem Schreibtisch offen zu Tage lagen. Nicht sehr im Lesen geübt, schob er den dürren Zeigefinger seiner rechten Hand unter den Zeilen entlang, um das stolpernde Auge besser zu führen. Bald vermeinte man eine leichte, nickende Bewegung des Kopfes des Lesenden auszumachen, bis allmählich das Kinn zwar bedauernd, aber doch wie in Bestätigung eines unwiderruflichen Entschlusses auf der Brust zu ruhen kam. Langsam, fast versonnen, begann der Mann nun den Knoten seiner Krawatte zu lockern, atmete erleichtert auf, als er den verpflichtenden Strick, vom Hals gelöst, über die Stuhllehne hängen konnte, um ihn dieser zu überlassen. Auch entledigte er sich still seiner weiteren Kleider; gab Acht, sie sorgfältig für den folgenden Tag zusammen zu legen, oder sie, wie Hemd und Rock, in den Schrank zu hängen. Als er sich bettete, fand er zum ersten Mal seit Jahren schnell in einen ruhigen, tiefen Schlaf.

Trotz der gemütlichen Polizisten bin ich bald etwas angefremdet vom Botschaftsgetue in der Tržiště und wende mich fürsorglich der Gegenwart meines Hunger- und Espressozentrums zu. Beide künden von Mangel. Da Nahrungsaufnahme an Entdeckertagen wie diesen eine risikofreie Nebensache sein muss, entschließe ich mich heute für berechenbaren Subway-Sandwich-Standard. Ich verzehre das schnell erstandene, vielfältig belegte Brot mit der leckeren Honig-Senf-Sauce im Stehen unter einem Arkadenbogen am Rand des Kleinstädter Rings und fixiere lüstern bis zweifelnd das Starbucks gegenüber, so als könne mir das Gebäude Antwort auf die mich bedrängende Frage geben: werden die unangenehm lockeren jungen Menschen dort drüben hinter dem Tresen nach meinem Vornamen fragen, wenn ich eine Bestellung aufgebe? Gestern Vormittag auf dem Altstädter Ring, es war mein erster Besuch in einem Starbuckladen, geschah mir nämlich genau dies, und in diesen straff organisierten Markenfilialen ist ja alles überall gleich, damit muss man rechnen! Man hatte mich gestern bei der Bestellung eines lächerlichen Espresso tatsächlich nach meinem Vornamen gefragt und ihn gravitätisch auf den mir zugedachten Becher notiert. Gebraucht wurde mein Name, um etwa, wie ich vielleicht erwartet hatte, den Becher meiner Person an der Kasse wieder zuzuordnen, freilich dann doch nicht. Der Kaffeebecher konnte, wie sonst in den weniger organisierten, nicht amerikanischen Teilen der Welt üblich, auch ohne Ausrufen meines Namens mir ausgehändigt werden, da ich doch, während der Espresso – gern auch mit Ruhe – zubereitet wird, mich nicht zu weit vom Kaffeetresen fortbewege oder gar den Becher aus den Augen lassen würde. Und würde ich, während die Maschine faucht, an das andere Ende der Stadt gewandert sein, so könnte ich doch dort meinen Namen gar nicht vernehmen, sollte der, auch dann hoffentlich noch locker bleibende junge Mensch, auch noch so laut rufen, richtig betonen, und, wie auch immer, ehrlich bemüht sein, die Ware an seinen Mann zu bringen.